埋没法の糸の抜糸を希望される方は糸の露出による痛みや、まぶたの腫れなどのトラブルをお持ちのことが多くいらっしゃいます。一方で、埋没法の仕上がりに不満があって、術後早期に抜糸をしたいと考える方も多いのではないでしょうか。

埋没法では一般的にまぶたの皮下に糸を埋没する方法が行われますが、まぶたの裏側で糸を結んで埋没させる方法もあります。今回は裏側に糸を埋没させる手術を受けたが、仕上がりに満足できず、抜糸を希望されて受診された方の抜糸の経過についてご紹介します。

受診の動機と所見

受診までの経緯

2週間ほど前に美容外科で埋没法の手術を受けたが、ゴロゴロする感じがある。受けた手術はクリニック独自の裏留めの手術である。手術前に相談した仕上がりとは違うまぶたの形になってしまっている。手術を受けたクリニックで抜糸して欲しいと相談したところ、十数万円の費用がかかると言われた。そのクリニックで抜糸を受けるのは不安なので当院で抜糸をして欲しい。患者さんのお話はこのような内容でした。

所見

まぶたは二重が形成されていました。外観的には目立つまぶたの腫れなどはありませんでした。二重のラインにも結び目(糸玉)が埋没されているようなキズや盛り上がりもありませんでした。

眼球の表面を顕微鏡で観察すると、キズなどもなく、明らかに糸が露出している様子はありませんでした。まぶたを翻転するとまぶたの裏の結膜と瞼板が観察できます。埋没法では瞼板に糸を通糸する瞼板法と瞼板より奥に糸をかける挙筋法と呼ばれる手術があります。瞼板には糸を通した痕跡はありませんでした。裏留めの手術では瞼板より奥に糸をかけますので、瞼板に痕跡がないのは当然ですが。

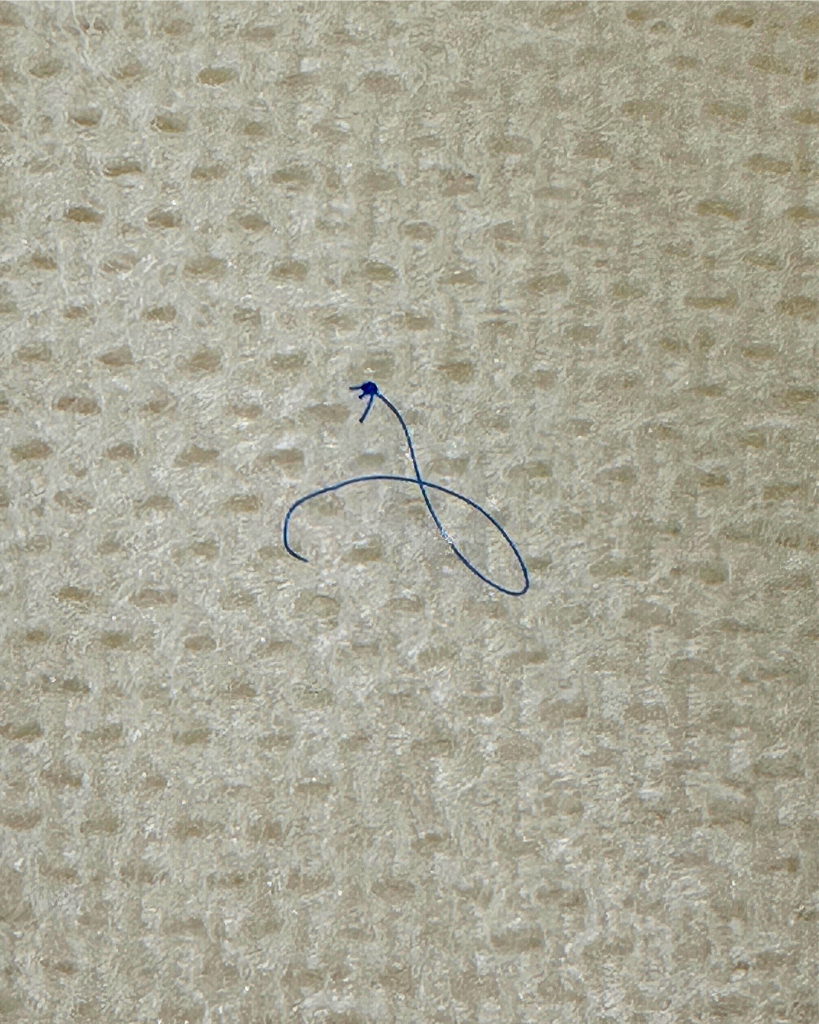

二重翻転

まぶたを一回ひっくり返すと結膜に覆われた瞼板が見えます。それをさらにひっくり返す(二重翻転)と瞼板の奥の結膜が見えます。二重翻転してみると、結膜の直下にナイロンの糸が確認できました。一部では結び目の糸の断端が結膜からわずかに露出していました。このように糸が確認できる状態であれば、抜糸も比較的簡単におこなえます。患者さんに結膜下にある糸の状態を説明して、後日抜糸の予定としました。

抜糸の経過

抜糸前の所見

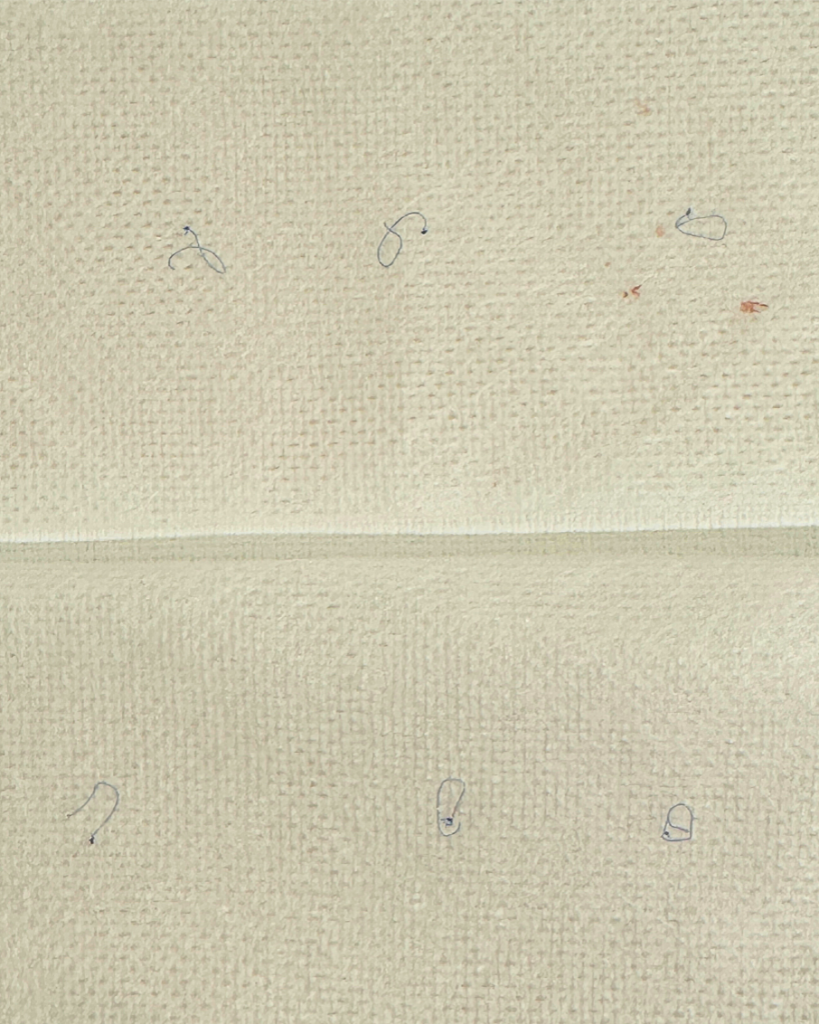

まぶたを二重翻転した状態です。細い血管が縦に走っているのが結膜です。結膜はとても薄い粘膜なので、その下にうっすらとブルーのナイロン糸が横方向に連なっている様子が透けて見えます。結び目(糸玉)も3つずつありそうなことがわかりました。

抜糸と摘出したナイロン糸

抜糸の手順は、はじめに目薬の麻酔を点眼します。次に目の周りを消毒して清潔な布をかけます。まぶたを特殊な器械を用いて二重翻転します。ごく少量の麻酔薬を結膜の下に注射します。点眼の麻酔が効いていますので注射の痛みはほぼありません。注射の麻酔薬には血管を収縮させる作用もありますので、これからおこなう結膜の切開に際しても、出血を防止することができます。

そして結び目(糸玉)のある場所の結膜をごく小さく切開します。結び目が露出したら、結び目を切除して糸をゆっくり引き抜きます。今回の埋没法では糸同士を交差させてありました。このような場合には、糸を引き抜く際にに抵抗が強い時には無理をせず、隣の結び目を切除して、緊張を緩めて、引き抜きやすい糸から除去することが大切です。また、結膜の下にはミューラー筋という薄い筋肉組織がありますが、とても血管が豊富な組織なので、血管を傷つけて出血させないようにすることが術後の内出血を予防するために必要です。

問題なく抜糸ができました。片眼に3本ずつで計6本のブルーの合成糸を摘出しました。下の写真は摘出した埋没糸です。

抜糸後の状態

抜糸後1週間の結膜の状態です。粘膜の腫れも軽度で内出血はありません。抜糸前より結膜の充血も減っているように見えます。埋没法で使用する合成糸は組織に対する刺激は少なく、炎症も起こしにくいですが、やはり手術の影響や埋没が不完全であると充血や炎症が長引く可能性があります。炎症を起こすと結膜は腫れて浮腫むので、目のゴロゴロ感などの原因になります。

この患者さんはもともと幅の狭い二重だったとのことでした。抜糸後はもとの二重よりわずかに幅が広くなったようでしたが、その時点ではとても気に入っているとおっしゃっていました。今後、二重の形は時間の経過で変化する可能性があります。また埋没法をおこなってからある程度時間が経過すると、組織の癒着により抜糸をおこなっても二重が戻らない可能性が高くなります。

当院の抜糸について

顕微鏡を使用した精密な抜糸

当院では手術用の顕微鏡を用いて、皮膚や結膜のできるだけ小さな切開からの抜糸をおこなっています。血管を傷つけることを避けて術後の内出血を減らします。手術から時間の経っている場合では糸の色が抜けてしまい透明になっていることがあります。そのような状況でも顕微鏡で観察することで、糸を見つけやすく確実な抜糸の可能性が高まります。

眼球への影響を観察

当然のことですが眼科クリニックでは診察で眼球の表面の状態を診察室の顕微鏡で丁寧に観察します。抜糸の前には角膜(黒目)や結膜(白目)に露出した糸が擦れたキズや充血がないかをチェックします。抜糸をおこなった後は抜糸前に起こっていたトラブルがしっかりと解消されているかを確認します。埋没法の影響は糸の直接の作用だけではなく、まぶたの形や動きにも及びます。まぶたがしっかりと閉じることができなくなったりすることがあります。

多様な術式の抜糸に対応

埋没法にはいろいろな手術法があります。結び目の場所がまぶたの皮膚側にあるのか裏側にあるのかは、最も大きな違いです。またかける糸の本数や糸を通す点の数もバリエーションがあります。大切なことは結び目(糸玉)をしっかり確認して切除し、糸を丁寧に除去することです。裏留めの手術の抜糸では、まぶたの裏をしっかりと確認しながら抜糸をおこなうことが必要です。当院ではさまざまな手術法の抜糸をおこなっています。

埋没法の糸の抜糸やその他のトラブルについてお困りの方のご相談をお受けします。ご来院をお待ちしております。