瞼のふちのできものが以前より気になっている。最近大きくなってきているので、できればとってしまいたいと思っている方に今回の記事はお役に立つと思います。瞼のふちにできる母斑(ほくろ)は、見た目が気になるだけでなく、稀に悪性腫瘍の可能性も。瞼のふちの母斑の原因、種類、治療法、手術について、実際の症例も紹介して詳しく解説します。気になる症状がある方は、ぜひ参考にしてください。

瞼のふちの母斑(ほくろ)とは?

母斑の種類と特徴

母斑は、皮膚の一部分にメラニン色素を持つ細胞であるメラノサイトが集中してできるもので、一般的には「ほくろ」として知られています。これらの母斑は、色、大きさ、形が人それぞれ異なり、その発生原因や種類も多岐にわたります。

母斑は、その発生時期や原因によって、大きく先天性母斑と後天性母斑の2種類に分類されます。先天性母斑は、生まれた時から存在するもの、または生後間もなく現れるものを指します。一方、後天性母斑は、成長過程で、主に紫外線や外部からの刺激などによって新たに発生するものです。それぞれの母斑には特有の特徴があります。

瞼のふちにできやすい母斑の種類

瞼のふちは、皮膚が薄くデリケートなため、母斑ができやすい部位です。特に、色素性母斑(ほくろ)、脂漏性角化症(老人性疣贅)、血管腫などがよく見られます。色素性母斑は、メラニン色素の沈着によって生じる一般的なほくろで、色や形は様々です。脂漏性角化症は、加齢に伴ってできる良性の腫瘍で、皮膚の表面がザラザラしているのが特徴です。血管腫は、血管が異常に増殖してできるもので、赤色や紫色に見えます。これらの母斑は、見た目の問題だけでなく、稀に悪性化する可能性もあるため注意が必要です。時々自分でチェックをして、急に大きくなったり、見た目の変化が見られた場合は早めに受診することが大切です。

母斑が悪性化する可能性

母斑が悪性化する可能性は低いものの、決してゼロではありません。特に、メラノーマと呼ばれる皮膚がんは、母斑から発生することがあります。メラノーマは、早期発見と治療が非常に重要となるため、母斑の変化には常に注意を払う必要があります。

悪性化の兆候としては、母斑の急激な大きさの変化、色の濃淡がまだらな感じ、境界が不鮮明、出血しやすい、痒みがあるなどが挙げられます。これらの症状が見られた場合は、迷わず医療機関を受診しましょう。早期発見できれば、治療の選択肢も広がり、良好な予後が期待できます。

瞼のふちの母斑の原因

紫外線による影響

紫外線は、皮膚の老化を促進するだけでなく、メラノサイトを刺激してメラニンの生成を活発化させるため、母斑の発生や濃色化の大きな原因となります。特に、瞼のふちは皮膚が薄く、紫外線の影響を受けやすい部位です。日常生活での紫外線対策は、母斑の予防だけでなく、皮膚全体の健康維持にも繋がります。

遺伝的な要因

母斑の発生には、遺伝的な要因も深く関わっています。家族に母斑が多い人がいる場合、自身も母斑ができやすい体質を受け継いでいる可能性があります。遺伝的な要因は、母斑の数や種類、発生しやすい部位などに影響を与えることがあります。しかし、遺伝的な要因だけで母斑の発生が決まるわけではありません。紫外線や外部からの刺激などの環境的な要因も複合的に関与します。

外部からの刺激

瞼のふちは非常にデリケートな部分であり、外部からの刺激に敏感です。目を頻繁に擦ったり、クレンジングや洗顔の際に強くこすったりすると、皮膚への摩擦が生じ、メラノサイトが刺激されてメラニンの生成が促進され、母斑ができやすくなることがあります。また、刺激の強い化粧品やアイメイク用品の使用も、母斑の原因となることがあります。目を擦る癖がある場合は、意識的にやめるように心がけましょう。外部からの刺激を最小限に抑えることで、母斑の発生リスクを軽減し、健やかな状態を保つことができます。

瞼のふちの母斑の治療法

手術による切除

瞼のふちにある母斑に対しては、手術による切除が適しています。手術は、局所麻酔で行われることが一般的で、点眼麻酔と局所麻酔の注射を併用しておこないます。手術中の痛みはほとんどありません。切除した組織は、病理検査に提出して、良性か悪性かを詳しく調べることがあります。

瞼のふちには、まつ毛の毛根やマイボーム腺という脂を分泌する腺が並んでいます。まつ毛の毛根をできるだけ温存することは、術後にまつ毛が欠損してしまうリスクを少なくします。マイボーム腺は眼の表面の涙の蒸発を防ぎ、潤滑剤の役割もする大切な組織です。手術の影響を最小限にすることが重要です。

その他の治療法

レーザー治療は、母斑に対して、比較的安全かつ効果的な治療法として広く用いられています。Qスイッチレーザーや炭酸ガスレーザーなどのレーザー機器を使用し、母斑に含まれるメラニン色素を選択的に破壊することで、母斑を薄くしたり、目立たなくしたりすることができます。レーザー治療は、周囲の正常な皮膚へのダメージを最小限に抑えながら、母斑の色素を除去できるため、傷跡が残りにくいというメリットがあります。しかし、瞼のふち、特に瞼の裏の結膜と皮膚の移行部あたりにできた母斑に対しては、眼球や瞼のふちにある組織への影響を考えると使用しにくいと思います。

当院で切除した瞼のふちの母斑の症例

当院で切除をおこなった、比較的大きな母斑の症例をご紹介します。

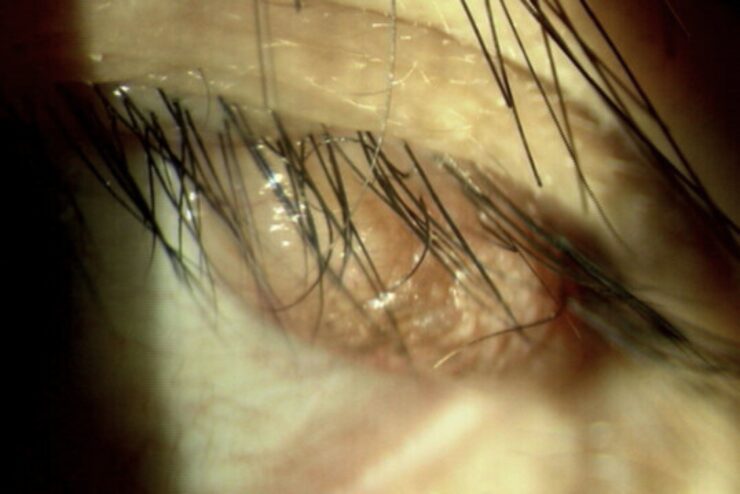

手術前の所見

以前から左眼の上瞼にできものができていたが、地方在住でなかなか治療する機会がなかったとのことでした。東京にしばらく滞在する間に治療をしたいとのご希望で、当院を探して来院されました。

左眼の上眼瞼に表面がやや不正な腫瘤がありました。一部表面に色素が目立つ部分がありますが、全体的には血管も透けて見えることから、やや赤みを帯びた腫瘤でした。特に出血しやすいような様子もなく、良性のものと判断できる感じでした。

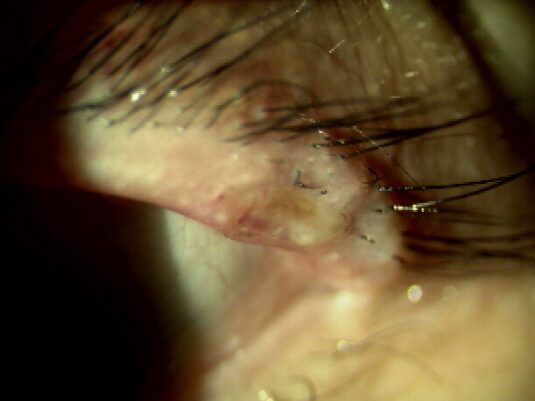

母斑の切除

手術は点眼麻酔をした後に、少量の局所麻酔の注射をしました。麻酔薬は痛みが少なくなるように薬剤を添加しています。

大部分を手術用の精密なハサミで切除してから、切除した断端に取り残している腫瘤の組織を、高周波メスで焼却しました。

比較的大きな腫瘤であることもあり、切除した腫瘤を病理検査に提出しました。検査の結果はやはり母斑という診断でした。

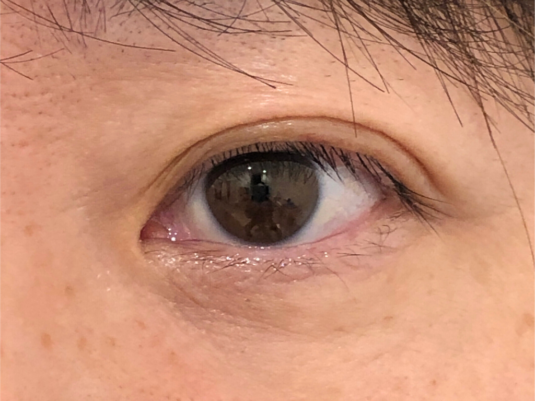

手術後1週間の所見

手術後の注意点とケア

傷跡のケア

手術後の傷跡は、適切なケアを行うことで、きれいに治っていきます。手術後は、傷跡を清潔に保ち、処方した軟膏を塗布していただきます。軟膏は、傷跡の乾燥を防ぎ、皮膚の再生を促進する効果があります。また、傷跡に紫外線が当たると、色素沈着を起こしやすくなるため、術後に強い日焼けは避けましょう。傷跡の状態は、個人差がありますが、数ヶ月程度で徐々に落ち着いてきます。

術後の経過観察

通常、手術後はおよそ1週間後に診察をおこないます。その後は傷口の治り具合や再発の有無などをチェックするため経過観察を行います。経過観察の頻度は、手術の種類や患者さんの状態によって異なりますが、通常は、数ヶ月に一度程度の頻度で行われます。

まとめ

瞼のふちの母斑は、見た目の問題だけでなく、視界のじゃまになったりして、気になっている患者さんもいらっしゃるかと思います。まぶたのふちのできものの場合、皮膚科では治療を断られる場合もあるようですし、眼球への影響も考えると、眼科での治療をおすすめします。

瞼のふちのできものは多くの場合は母斑などの良性のできものですが、まれに悪性の腫瘍もできることがあります。気になるできものがある場合は、自己判断せずに眼科の受診をおすすめします。

当院では、まぶたにできるいろいろなできものの診療をおこなっています。気になる症状がある方の受診をお待ちしています。